Hb値を見ていれば貧血に気づける?

この患者さん、急性出血で来たけど血ガスでHb8g/dLあるし、SpO2低下してないから大丈夫だよね。

だから、隣のいつも貧血で来てる患者さんの方がHb低いし、そっち優先しようか。

実は、そうでもないかもしれません。

Hb値は分かりやすい指標ですし、血ガスデータでも迅速に見ることができますが、落とし穴でもあります。

なぜならば、急性の出血ではHbがすぐに低下を示さないためです。

大量輸液を投与した途端、どんどんHbが低下していく。それが実際です。

では、緊急時に検査データ以外に、患者さんのどんなところを観察すれば良いのでしょうか?

今回は、instagramの投稿でお伝えしきれなかった『Hb値が遅れて低下する』際の、機序を簡潔にお伝えしていきいます!

instagram投稿のおさらいもかねて、やっていこう🎵

まずは基本の復習

『まずは、なんでも基本が大事!』と思っているので、基本的な貧血についておさらいしていきましょう。

ばっちりなベテランさんは、この項は飛ばして『急性出血の際にHbが遅れて顕在化する理由』から見てください。

そもそも、貧血ってなに?

WHO基準では、貧血についてこう定義されています。

貧血とは血液中の赤血球成分が減少した状態であり、世界保健機関(WHO)基準では、ヘモグロビン(Hb)濃度が成人男子は13.0 g/dL未満、成人女子や小児は12.0 g/dL未満としている。なお、高齢者については、わが国では男女とも11.0 g/dL未満を貧血とすることが多い。

『今日の診療サポート貧血』より

簡単言うと、ヘモグロビン濃度(以下:Hb)が低下していることを貧血と言います。

今回は、急性出血について主に説明していきますが、出血以外でHbが低下する原因として下記が挙げられます。

- 鉄分(ヘム)の不足

ヘモグロビン=鉄(ヘム)+蛋白質(グロビン)=鉄を含むタンパク質であるため、鉄分の不足でヘモグロビンは低下する。 - 骨髄の造血幹細胞機能不全

- ビタミンB 12や葉酸の不足

赤血球や白血球の壁(餃子で例えると皮の部分。餡がヘモグロビン)を作るのにビタミン12が必要なため、減少する。大酒家や胃の全摘、小腸疾患(ビタミン12は回腸で吸収)、摂取不足で体内で不足する。 - 赤血球が破壊され(溶血)、ヘモグロビンが赤血球外へ漏れ出る

激しい運動、自己抗体よる血球の破壊、赤血球膜のタンパク質遺伝子異常、人工弁での脇での血球損傷によって、通常の赤血球の正常寿命(120日)より短くなり、減少する。

上記のような原因で、Hbは低下します。

主に血清採血にて原因を鑑別できますが、救急搬入時ではSAMPLEを聴取し予測することも重要です。

では本題。Hbが低下すると、どのようなことが起こってくるのでしょう?

ヘモグロビンの役割

ヘモグロビンの役割は、全身の細胞への酸素運搬です。

ここでは長くなるため詳細は省略しますが、人の細胞は『酸素』が無ければエネルギーを作り出すことができません。

エネルギーを作り出すことができなければ、その臓器を動かすことができなくなり臓器不全に至ります。

特に、生命維持に重要な役割を担う脳・心臓・肺に酸素を運ぶことができない=死活問題となるのです。

そのため、どのような状態でも酸素が問題なく運搬されているかを評価することがとても重要になるのです。

ヘモグロビンの種類と観察方法

ヘモグロビンはとても優秀。酸素の多いところでは結合が促進され、酸素の少ないところでは酸素を放すという性質を持っています。

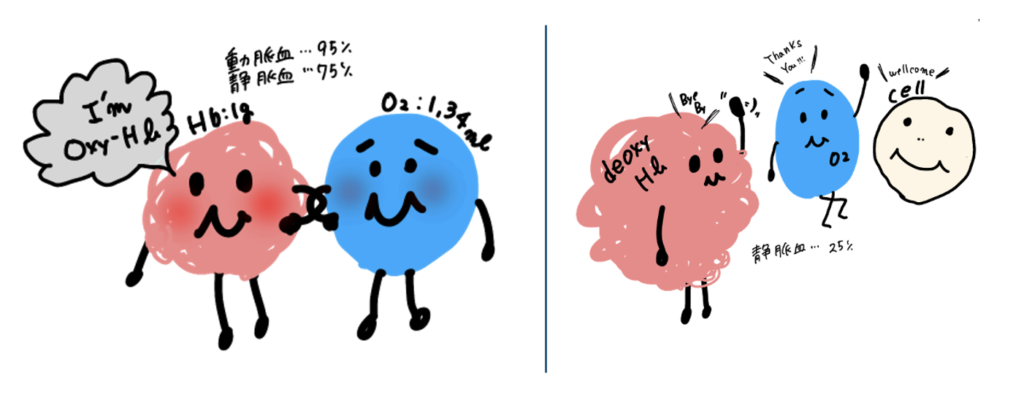

その、酸素と結合したヘモグロビンのことをオキシヘモグロビン(酸化ヘモグロビン)と呼び、酸素を放したヘモグロビンのことをデオキシヘモグロビン(還元ヘモグロビン)と呼びます。

肺で酸素を受け取ったオキシヘモグロビンは、動脈血内で95%存在・静脈血には75%存在します。

その後、細胞に酸素を届けたデオキシヘモグロビンは静脈血に25%存在します。

この、オキシヘモグロビンを客観的に見ることができるのが、パルスオキシメーターで見ている動脈血酸素飽和度=SpO2なのです。

そのため、測定部位で末梢血管収縮が生じ動脈血が不足している場合には、SpO2が不安定になったり正しい値が測定できなくなってしまいます。

ちなみに、正しい装着方法は指先(爪)の中でも『爪半月(爪の付け根の白い部分)』が一番動脈血要素が強いため、より正確にSpO2を測定できます。

『SpO2:100%』だからOK!じゃない

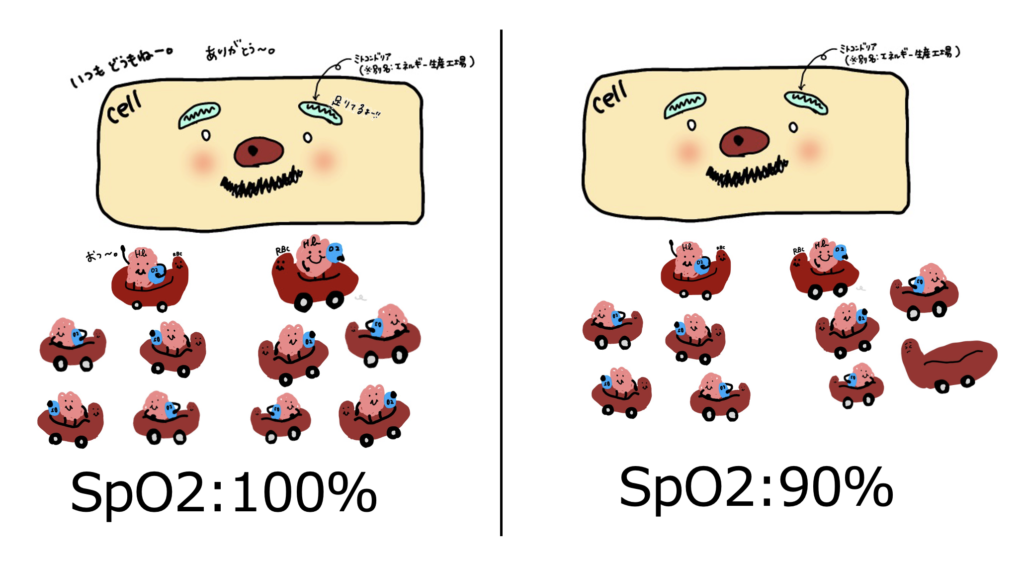

上記で説明しました。SpO2は『オキシヘモグロビン』のパーセンテージを示した値になります。

と、いうことは?

Hb自体が低下していた場合はどうでしょうか。例えを見てみましょう。

① Hb:10g/dLの場合(例:10個のヘモグロビンの場合)

② Hb:6g/dLの場合(例:6個のヘモグロビンの場合)

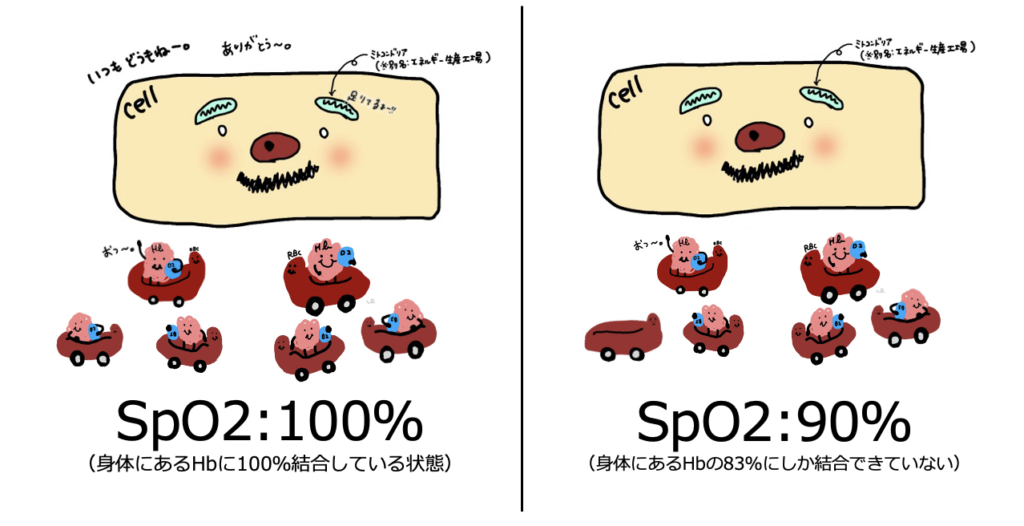

両方、身体の中にあるHbの全てに酸素が結合している場合は、Hbが低下していたとしても動脈血酸素飽和度は100%で出るのです。

そのため、Hbが低下している時のSpO2:100%、SpO2:90%では、相対的にHbに結合している酸素の割合が低くなってしまうのです。

これらのことから、Hbが低下している患者さんでは少し動いただけでも、酸素が足りずにすぐに息切れや眩暈を起こしやすくなります。

Hbが低下した状態の時、少し動いただけで脈拍が容易に上昇するのは、全身により酸素を早く届けるために脈拍を上昇させ、より早く赤血球(Hbの乗った車)を高速で回そうとしているからなのです。

なので、根本的な治療や対処としては酸素投与を行うよりも、輸血を投与してHb値を改善させる方が有効なのです。

この仕組みを知っているか、知っていないかで患者さんの観察する点が全く異なります。

ここをしっかりと考慮した上で、現在血液中に十分な酸素があるか?運べているか?ということを評価する指標として、CaO2(動脈血酸素含有量)や、DO2(酸素運搬量)というのがあります。

今回は、長くなるので詳細は省きますが、計算式だけ記載します。

とても重要な指標となるので、今後記事投稿が終わり次第こちらに掲載していきたいと思います。

CaO2=(1.34※1 × Hb × SpO2(SaO2)) + (0.003※2×PaO2)

CaO2=(Hbと結合しているO2量)+(血漿中に溶解しているO2量)

正常値:12〜22mL/dL

※1 1.34は、Hb:1gあたりで運搬できる酸素の量になります。

※2 0.003は、PaO2のうち0.3%が血漿中に存在するためでてくる数字になります。

DO2= CO※1(心拍出量) × CaO2(動脈酸素含有量)

正常値:15mL/kg/min程度

※1 CO= 一回拍出量 × 心拍数

※ 心拍出量は心エコーで、間接的にしか求めることができません。

直接求めるためには、スワンガンツなどのデバイスが必要です。

基準としては、成人で一回拍出量60〜130mL程度とされています。

見るべき検査データ

貧血の指標となるデータは

①赤血球数(RBC)

②ヘモグロビン濃度(Hb)

③ヘマトクリット(Ht or Hct)の3つです。

基本的には、Hbが乗車するためのRBC(車)が減る=Hbが低下します。

そのRBCが減少する原因として挙げられるのが、下記の3つです。

①RBCの産生低下

・造血の抑制(がんの転移・浸潤、骨髄異型性症候群)

・エリスロポエチン産生抑制(腎臓由来の二次性貧血)

・ビタミンB12欠乏・葉酸欠乏(巨赤芽球貧血)

・自己免疫反応、ウィルス感染(再生不良貧血)

・鉄欠乏・鉄利用障害(鉄欠乏性貧血)

②RBC破壊の亢進(正常平均寿命の120日以下に破壊されるもの)

・激しい運動に伴う溶血

・脾臓機能亢進症(溶血性貧血)

③RBC喪失

・出血

急性出血でHbが低下する原因は、③RBC喪失に当てはまります。

まずは、各項目がどのように算出されているのかを知りましょう。

①赤血球数(RBC)

赤血球数は、採取された血液全体から1μℓを取り出し、その中にいくつの赤血球があるかを数える検査です。

そのため、赤血球の大きさは関係ありません。大きくても小さくても、一つとしてカウントされます。

貧血の分類の鑑別で重要になってくるのが『赤血球の質』とも言われる、赤血球の大きさを示すMCV(平均体積)やヘモグロビン含有量などのMCHやMCHCになりますが、今回は出血がメインテーマのため割愛します。

②ヘモグロビン濃度(Hb)

ヘモグロビン濃度は、採取された血液全体から1gを取り出し、その中に占めているヘモグロビン濃度を算出する検査です。

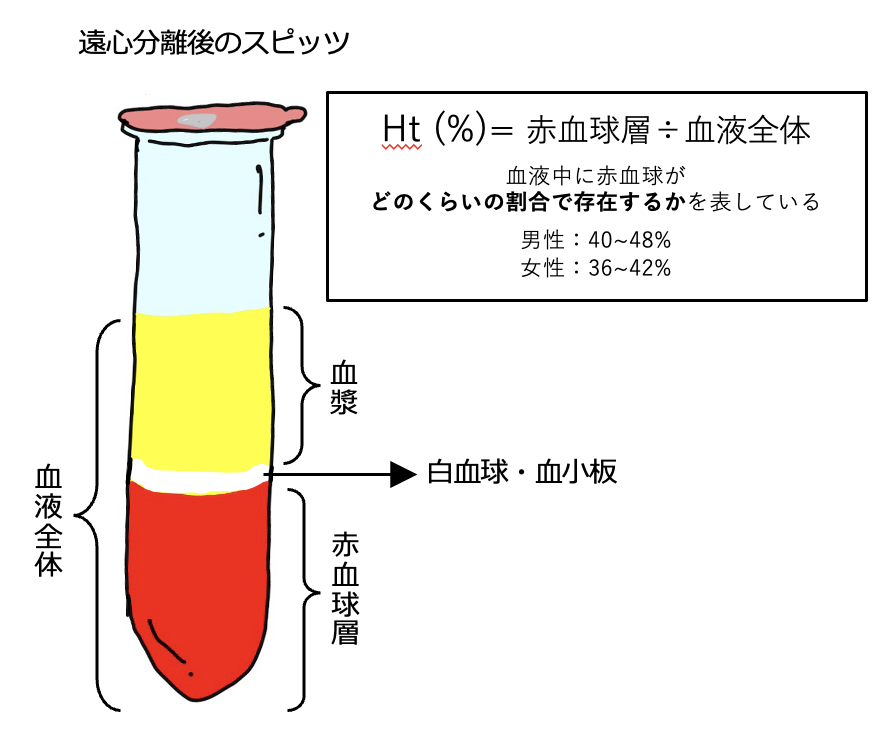

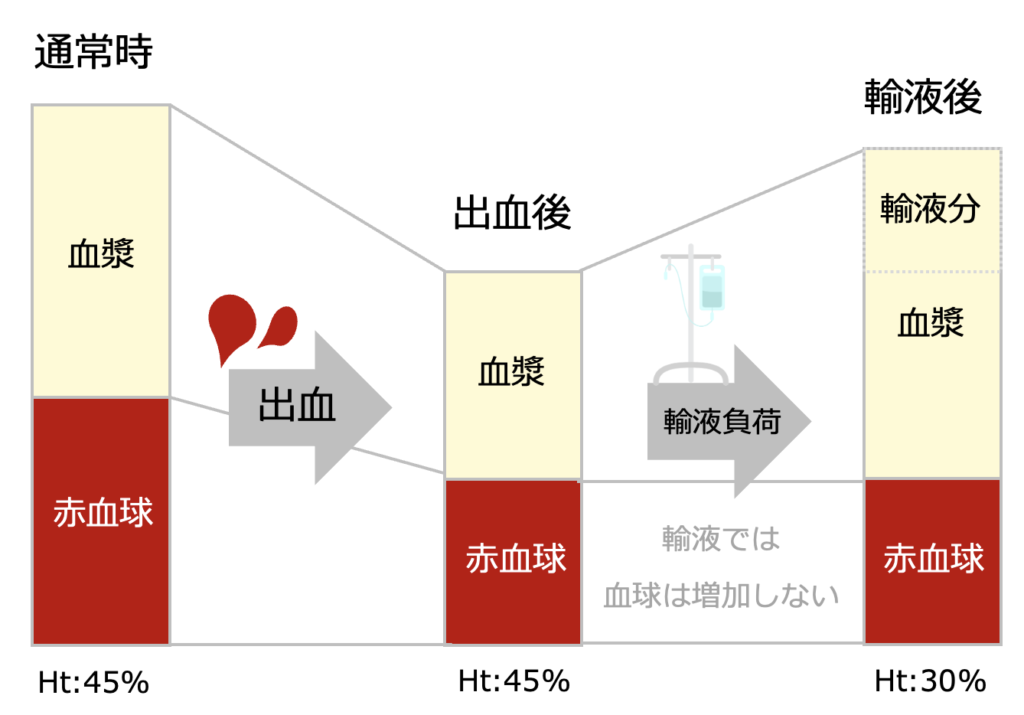

③ヘマトクリット値(Ht、Hct)

ヘマトクリット値とは、血液全体に占める赤血球の容積の割合になります。

遠心分離を行うのはこのヘマトクリットを算出するためです。

下の図で見た場合、赤血球層の割合=ヘマトクリット値ということになります。

そのため、ここを知っておくことで急性出血の際にHbが遅れて低下する原因が理解できるようになります。

急性出血の際にHb値が遅れて顕在化する理由

いよいよ本題です。

なぜ、急性出血の際にすぐにHbが低下しないのか。

それは前項で説明した、検査値がどのように算出されているのかを知ることで理解することができます。

単純に、出血した瞬間にRBCやHbは失われて低値を示しそうですが、出血直後の血液の割合の変化はこうなっています。

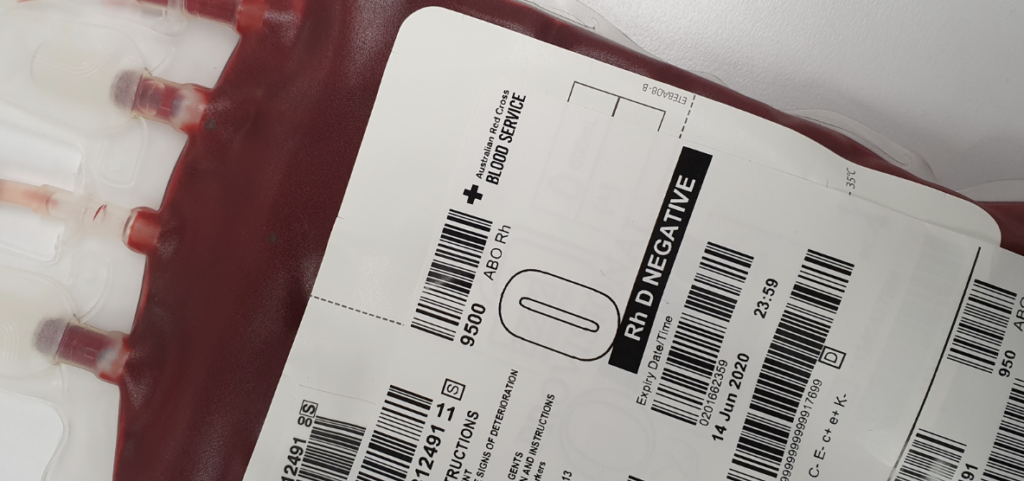

出血時の初期は血液全体が喪失する

前項で説明したように、血液が喪失した場合は血球成分と血漿が共に失われます。

そのため、ヘマトクリット値は変化しません。

また、出血後は全体的な血液量は低下しますが、血漿と赤血球層の両方が失われるので全体の割合も変化しません。

そのため、救急搬送直後の輸液負荷が十分でない時に行う採血や血ガスでは、相対的に減少しているRBCやHbやHtの値が変化しないのです。

これが、急性出血後にHbの低下が顕在化しない原因なのです。

Hbの低下が生じるのは

①生体反応により、Na再吸収を経て血漿が増加する(8〜12時間程度要する)

②輸液負荷を行い、血漿が増加したとき にしか起こり得ません。

まとめて言うと、『血漿のみが増加し、赤血球層と全体の割合に変化が起こった時』にしか、Hbの低下は顕在化しないのです。

すぐに顕在化する、検査データはこれだ!

前項で説明した通り、搬入直後はとくにHbの低下だけではアセスメントは困難です。

しかし『これは急がなきゃいけないかも』と思える1つの指標として、Lac(乳酸)の上昇が挙げられます。

出血した直後では、血液量が全体的に低下しているため輸液の負荷が少ない状態では、細胞への酸素運搬係(赤血球)が減り、全身への酸素運搬が乏しくなってる状況が生じます。

その時、すぐに血液データ上で認められるのが、嫌気性代謝(酸素を使わない代謝)の亢進を示すLacの上昇です。

そのため、検査値ではpHやLac値はしっかりとチェックし、嫌気性代謝が増加していないかを確認しましょう。

逆に考えると、輸液負荷で全身状態が改善しているかを見たい場合は、輸液負荷後のLacが低下しているかで観察することができます。

急性出血初期は、これらのことをすぐに想起できるよう普段からアセスメントする癖をつけておきましょう。

と、ここまで血液データについて散々説明してきましたが、あくまで強い根拠づけとなるデータの一部にしかすぎません。

実は、緊急を要する状態なのかを判断するためには、患者さんの臨床所見からアセスメントすることが一番重要です。

検査データに頼らないフィジカルアセスメント

これまでに説明したように、出血初期である急性期では①生体反応により、Na再吸収を経て血漿が増加するまたは、②輸液にて血漿が増加するまで血液データの変動は起こりません。

そのため、血液データのみで貧血を予測することが不可能なのです。

これらのことから、バイタルサインはもちろんのこと、緊急時に貧血があるかどうかを判断するために非常に重要なのが、患者さんの臨床所見を観察することです。

この中でも、特に呼吸数の増加(25回/min以上)や心拍数の上昇、虚脱がある場合は超緊急要するため、迅速な対応をしましょう。

また、高齢者でβ遮断薬などを内服している場合などは、心拍数の上昇が見られない場合もあります。

そのため、SAMPLEの聴取を行ったり、それが困難な場合は他の所見も含め考えることが重要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

コワモテ先輩のように余裕ぶらず、適切な看護を迅速に行える看護師になりましょう!

参考引用文献

・長谷川誠.佐藤光生,睡眠中の酸素飽和度モニタリング,生体医工学46(2):149-153,2008

・中山克郎.石川隆志.眞野恵子,看護アセスメントにつながる 検査データの見かた,照林社,2016

・道又元裕,看護師による看護師のための臨床判断を鍛えるアセスメント力がつく検査値の読み方,ナツメ社,2019

フィードバック・ご意見募集中

本当に最後までお読みいただき、ありがとうございます。

今後も、みなさまに見ていただけるブログを目指し精進してまいりますので、ぜひ良くも悪くも今後に繋げていきますので、フィードバックをいただければ励みになります。