急性期、特に救急の現場では、救命のための処置が最優先になるため、煩雑な現場となります。

その中で、安全な医療を提供するためには、医療者同士での密なコミュニケーションがとても重要です。

ここの領域では、他職種との連携はもちろんのこと、普段から一緒に働く同職種(主には看護師)とのチームワークを高めるために、重要なことが学べます。

現状で、職場の人間関係や自分の役割について悩んでいる方にとっては、自分自身の状況を客観的に評価できる内容でもあります。

りーぬ

勉強して絶対に損はない内容ばかりです🎵

やなんだ時に見返すのも良し!

明日の仕事から活かせる内容満載ですよ。

チーム医療についての問題

ここは、おそらく各1問ずつであろう問題です。

たった1点、されど1点。頭の片隅に置いておきましょう。

臨床でも、人間関係などに困った時に客観的に見ることができて自分自身も楽になると思います。学習して損はありません。

蘇生チームの役割

蘇生チーム

チーム構成

- 蘇生チームに必要な人数は?

A:6名

- 蘇生チームの各役割は?

A:①チームリーダー…役割分担を一番最初に担う。通常は医師が務め、薬剤や処置の指示を出す。チームがスムーズに連携できるよう、調整する役割。

②胸骨圧迫担当

③気管管理担当

④モニター・AED・除細動担当

⑤ルート確保・薬剤管理担当

⑥記録・タイムキーパー担当

- 主なチームリーダーとしての役割は?

A:①蘇生チームがスムーズに自分の役割をこなすことができているか

②CPRをしているスタッフが疲弊する前に、他の人と交代できているか

疲弊するとCPRの質の低下(胸骨圧迫の深さが浅くなっていないか、有効な人工換気ができているかなど)を招くため、評価をする必要がある。この役割のことをCPRコーチと言います。そのため、CPRコーチは、側から見て有効なCPRができているのかを評価しなければならないため、コーチ自身は、自らが率先してCPRを実施することは避けます。

③医師の指示は的確か

④必要物品が揃っているか。

揃っていない場合は、役割のある6名以外のスタッフに助けを求める。

⑤プライバシーの確保。

周囲の患者が不安にならないよう配慮する。必要時は他のスタッフに声をかけてもらう。

⑥ICUや急性期病棟などへの調整を行う。

心拍再開が得られた場合にスムーズに集中治療管理ができる病棟へ移動できるように調整をしてもらう。

⑦家族へ連絡を依頼する。

リーダーシップ

ここでは、あまり狙われないかもしれませんが、今後看護師として成長していく過程で必ず訪れる『リーダー』の役割について学習していきます。

まず、リーダーとは

計画、説得、組織化の活動を通じて集団の統合を維持し、集団の課題達成に方向付けをする役割を担う者

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典(2022.3.22)より

と、急性期ケア専門士テキストの中でも言われております。

テキストの内容と上記を、簡単にまとめると『目的達成のために構成員(スタッフ)に、命令・指示を行い、構成員の統合を行う役割を担う指揮者』であると言われています。

救急の部署で働くスタッフは、院内コードブルーなどで病棟へ駆けつけ、普段は一緒に働いていないスタッフの中でリーダー役割を担う機会が多くあると思います。

その中で重要なのは、初めてのスタッフ同士であってもチームとしてより安全・円滑に治療や処置を進めることができることです。そのためには、『的確なリーダー』の存在が必要不可欠です。

普段の病棟業務の中でも、より良いリーダーの方が安全かつ、早く業務を遂行できるでしょう。

そんなチームを作るためにも重要な、魅力があるリーダーの要件・リーダーシップの培方・成長段階など、試験に出そうな押さえておきたいポイントを簡潔にまとめていきます。

リーダーシップ

リーダーシップ概要

- リーダーシップの『ship』の意味は何?

A:役割遂行する上で必要な質、資質、品質を担保しながら役割を発揮する能力のこと。

- リーダーシップはどんな人が身につけられる?

A:誰でも身につけることができる。リーダーシップは才能ではない。誰でも、事前準備や学習を行い身につけることができる能力です。

リーダーシップを身につけるために必要な、学びと行動

- 魅力あるリーダーになるための6つの学びとは?

A:①素直さが大切

素直に謙虚に事実や指導されたことを受け止めていくことが重要。

②世の中を教科書にする

学ぶチャンスは本だけではなく、どこにでもある。理想のリーダーや先輩がいた場合は、少しでも近づけるよう、自分に足りないことを考えながら日々実践する必要がある。

③聞くこと・読むことの習慣化

学ぶことを習慣化させる。人の考えを聞いて『覚える』のではなく、『感じる』ということに重点を置く。

④話すこと・書くことの習慣化

聞いたり読んだりしたことを、自ら誰かに教えることや文章にすることで『暗黙知』を『形式知』に変えることができる。(このようなブログもそうです。)このような訓練を行うことで、『自分がどれだけ理解できているのか』を認識するとともに、自身にもつながる。

⑤何もない時間で差をつける

1日5分でも10分でも、本を読んだり、資料を作ったり、自分の行動を振り返り、そこから学んでいくことが大切。

⑥楽しんでやる

苦しみながら、イライラしながらリーダーをしていると、周囲まで雰囲気が伝播する。全体の士気が低下し、チームのパフォーマンスも低下する。前向きな姿勢が大切。

- リーダーシップを高める5つの行動とは?

A:新人や部下のできていないところを指摘する前に、自分ができているか考えましょう。自分は挨拶ができているのか?声をかけやすい雰囲気を作れているのか?スタッフからの「報告・連絡・相談(以下:報連相)を増やすためには、まずリーダー(自分)からスタッフに報連相を増やし、それをスタッフが見習い報連相の必要性を実感してもらえるような「お手本」となることが大切です。

①仕事中は「さん」呼び、敬語で話す

②自分から挨拶をする

コミュニケーションの扉を開き、オープンマインドを育む。

③「ありがとう」を言う回数を増やす

感謝行動を増やし、目上や目下関係なくありがとうを伝える。ありがとうには『プラスのフィードバッグ』が返ってくることが多いので、双方のモチベーションにもつながる。

④相談には「真剣に」のる

相手の予想以上に真剣に話を聞く。まっすぐ受け止めてくれると嬉しい気持ちも生まれる。

⑤自分に溜め込まず、任せる

権限委託は信頼の証。人に頼ること、任せることは『あなたのことを信じています』というメッセージにもなる。しかし、任せてばかりもダメなのでバランスを考える。

- やり方を変化させる場合に重要なことは?

A:感情と事実を切り離すことが重要。

チーム内で「摩擦が起こる時=動き出している状態」であり、それを組織慣性の法則と言います。その時に重要なのが、感情と事実を切り離し、客観的に現状分析をする思考を持ち合わせることが必要です。「現状を現状として受け止める」ことを問題直面化と言います。まず、問題を把握しなければ解決には至らないため、問題直面化をすることが問題解決の重要なプロセスの一つです。

法則と理論

- アンガーマネジメントの方法とは?

A:衝動的な怒りの感情が生じた後、ボールペンの先を6秒間見つめて感情を沈める。感情的なリーダーは、物事の本質の見極めが困難になる。それとともに、スタッフからの信用を欠いてしまい、リーダーシップを発揮できない状態となってしまう。

- 感情をコントロールするために知るべき理論とは?

A:臨床心理学者アルバート・エリスの『ABC理論』

A(Activating Event)=出来事 ← コントロール不可

B(Belief)=信念 ←コントロール可能

C(Consequence)=結果として現れた感情、対応

『あらゆる出来事に対して、私たちは「悲しい、嬉しい、悔しい」などの感情を持つ。この結果A→Cに直接移行しているように考える。しかし、実際は、Cを引き起こしているのは出来事(A)をどんな信念(B)で受け止めたかで感情、対応(C)が生まれる。出来事はコントロールできないが、信念はコントロールすることができる。毎日、コツコツとポジティブ思考を積んでいくことで、感情のコントロールがよりうまくいくようになる。』という理論。(A)+(B)=(C)というイメージで私は覚えました。

- 外に向けたリーダーシップとは?

A:他者へ向けるリーダーシップのこと。指揮をとり、構成員に命令・指示を行い目標を達成すること。

- 内に向けたリーダーシップとは?

A:自己へ向けたリーダーシップ=セルフリーダーシップとも表現される。

セルフリーダーシップ

自らがどのような状態を望むのかを認識し、望む方向へ成長するために主体的に行動する力のこと。チャールズ・マンツ『Masterting Self-Leadrship(邦題:なりたい自分になる技術)』の著書で、セルフリーダーシップの背景には”社会的認知理論(日常生活で社会から受けるさまざまな情報を人がどのように認知するかというプロセスを解いた行動科学理論)”と”内発的動機理論(賞罰などの外部からの誘因に関係なく、自分の好奇心や関心等に基づいて行動する理論。)”があると記されている。

リーダーシップの成長段階

- 成長段階の3つのフェーズとは?

A:フェーズ1 自立(現実思考)…独り立ちして業務処理ができ、自分の稼ぎで生計を立てられるようになるフェーズ。 養う能力:基本的能力 中心課題:自分が何の能力を身につけたか/身につけていないか

フェーズ2 自律(現実思考)…自分なりの律(倫理・道徳感、信条・哲学、美学・スタイル)を持ち、自分に「方向付け」をできる段階。しっかり醸成することで、仕事に独自の判断や個性を与えられるようになる。 養う能力:どんな状況におかれても、冷静に物事の善し悪しを半別して選択する主観。

フェーズ3 自導(未来志向)…目的を設定し、将来の目的から逆転して、自らを「導く」ことのできる段階。目的=成すべき状態や理想像+それを目指す意味のこと。中長期の職業人生にわたる『大いなる目的』のこと。大いなる目的を知覚した「もう一人の自分」が、「現実の自分」を導くという構図。 必要なもの:『大いなる目的』に向かう「勇気」「覚悟」 関心:それは意味があるか/ないか

フォロワーシップ

リーダーがいても、その周りで協力してくれるスタッフがいなければ目的の達成には至りません。

そして、より良いチームを作るためにはリーダーのみならず、その周囲がリーダーをフォローする良き『フォロワー』となって初めて良いチームとなります。

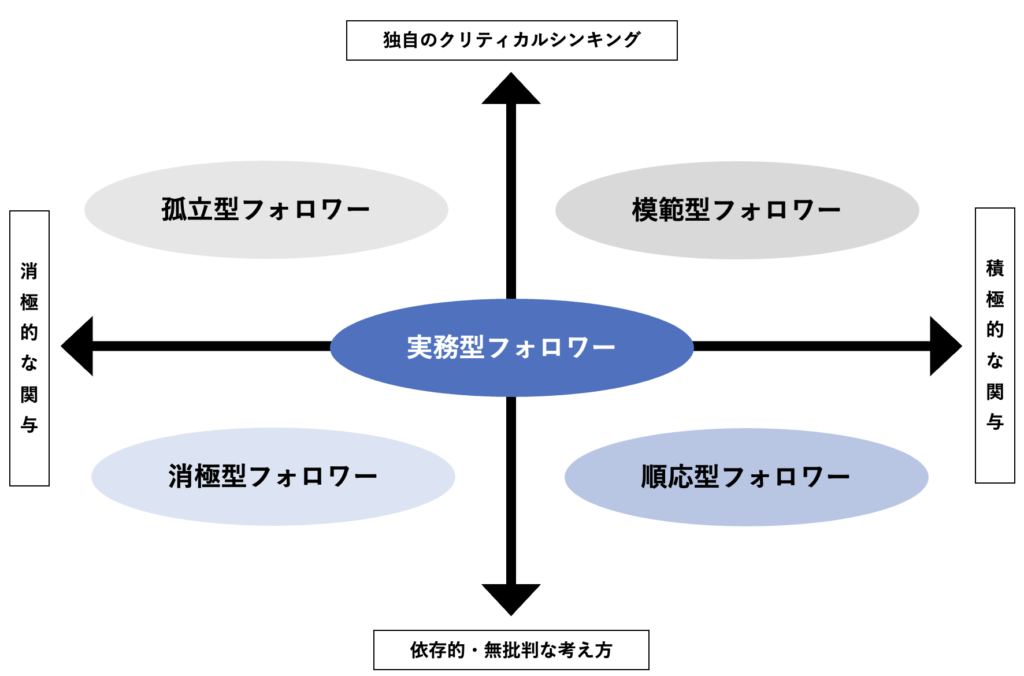

フォロワーシップの分類の注意点は、「フォロワー個人の本質的な性質を示すものではない」ということです。多少は個人の傾向はありますが、リーダーの能力や状況、フォロワー個人が置かれた状況により、どのタイプのフォロワーシップを取るかは変化します。

フォロワーシップ

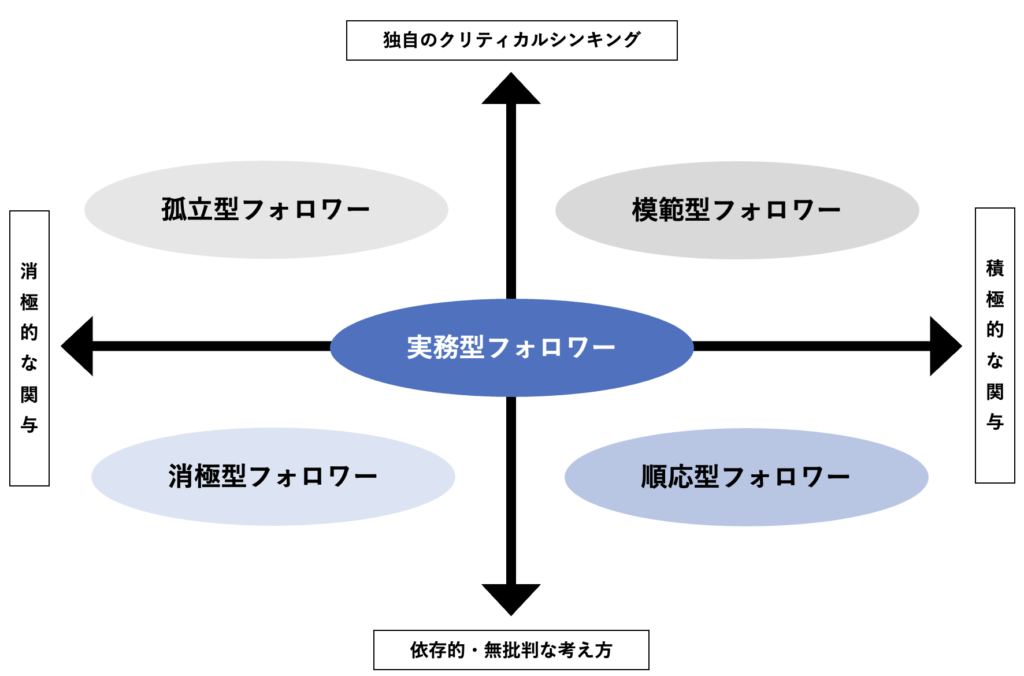

- フォロワーシップの分類と特徴は?

A:①孤立型フォロワー

自分独自の冷めた思考が要因となり、上司への働きかけをあまりしないタイプ。口は出すけど行動はしない。批判的思考が働いているため、現場の問題点を見逃さない視点を持っている。リーダーの目的次第では良き協力者となる存在。

②消極的フォロワー

自らの視点で考えることをせず、上司に対しても積極的に働きいかけはしない。事なかれ主義。業務以前の信頼関係が問題の可能性が高い。職場環境などに注意する。

③模範的フォロワー

独自の基準や価値判断で思考し、上司に積極的に働きかけをするタイプ。フォロワーシップだけでなく、リーダーシップも持ち合わせており、次世代リーダーとして期待が持てる。

④順応型フォロワー

上司に言われたことを受け入れ、積極的に動くタイプ。無批判で「イエスマン」。リーダーから見ると仕事がやりやすい部下であるが、このタイプのフォロワーが多いと組織としての多様性が損なわれる恐れがある。

⑤実務型フォロワー

ほどほどに意見し、ほどほどに動くタイプ。仕事は仕事と、割り切った態度をとる傾向がある。=自分の業務範囲には責任を持つが、それ以外ではフォロワーシップを発揮しない傾向がある。

アサーティブなコミュニケーション

ここも出題されやすく、試験でも事例を用いて出題されていました。

4つの柱とアサーティブではないコミュニケーション(特に、事例をもとに「どのタイプに当てはまるのか」を問われる問題が多いです。)についてだけは覚えておきましょう。

アサーティブなコミュニケーションとは、「相手の気持ちを尊重しながら、誠実に、率直に、対等に自分の気持ちや意見を表現することです。

その反対に、「自分の意見を主張することが最も重要であり、相手を尊重できない」のが、アサーティブネス(アサーティブではない)コミュニケーションです。このコミュニケーションをとる方には、ある一つのタイプだけではなく、複数のタイプが絡んでいることもあります。

何かスタッフ間で、問題解決したい場合には知っておくことで、相手の中に存在している感情や考えが見えてくる可能性もあります。

また、各タイプがあることを知っておくことで、感情を揺さぶられるような場面を客観的に見れるようになり、感情のコントロールもしやすくなります。

アサーティブ

- アサーティブの4つの柱とは?

A:①誠実

自分自身に正直になることで、相手にも伝播する。

②率直

遠回しではなく、ストレートに相手に”伝わる”言葉にする。

③対等

上から目線でも卑屈でもなく、態度も心の中も対等に向き合う。

④自己責任

言った責任、言わなかった責任は自分が引き受ける。

- アサーティブネス(アサーティブではない)コミュニケーションのタイプとは?

A:①攻撃的タイプ

自分の意見を主張するのが最も重要で、相手を尊重できないタイプ。相手の意見には耳を貸さない。常に自分が正しく、相手が間違っているという考えが根底にあるため、相手を見下したり軽視したりなど威圧的な態度をとる。

例)自分に対する上司の評価が低かった場合 → 感情的に上司と言い争いをして、評価が正しくないことを主張する。

②受身的タイプ

相手の意見に合わせ、自分の意見を主張できないタイプ。根底に「争いを避けたい」「嫌われたくない」といった気持ちがあり、丸く収めたいと思っていることが多い。

例)自分に対する上司の評価が低かった場合 → 「上司の言うとおりかもしれない」「仕方ない」と受け入れる。

③作為的タイプ

言いたいことがあっても、直接口には出さず、態度や雰囲気で感情を示すタイプ。言い争うことはないが、皮肉や嫌味を言ったり、ため息をついて不機嫌になり相手をコントロールしようとする。

例)自分に対する上司の評価が低かった場合 → 上司と口を聞かなくなったり、わざと仕事の手を抜いたりする。

りーぬ

日々の看護でも、より安全・迅速に適切なケアを提供するためには、チーム内の良好な関係性を築くことが必須だと、私は思っています。

リーダーシップ・フォロワーシップ・コミュニケーションなど、この領域で学んだことは、絶対に日々の中で役に立つので実践してみてくださいね🎵

災害チームと役割

最近も、各地の広い範囲で地震が多くなってきました。日本は地震大国ということもあり、災害医療について注目されているため、狙われる可能性が高いと思います。

災害についての記事も作成予定です。

ここでは、チームに限定して注目していきます。

災害チーム

- 災害で関わるチームは?

A:

(1)DMAT(Disaster Medical Assistance Team:災害派遣医療チーム)

災害の急性期(災害発生から48時間以内)に活動できるよう、訓練された医療チーム。医師1名、看護師2名、業務調整員1名(業務調整員には薬剤師、臨床工学技士、救急救命士、事務職員がなれます)の4名で構成されます。活動時間は移動時間を除く、48時間です。主な活動は、災害現場でのトリアージ、重症患者の治療、地域の病院支援、広域搬送、避難所の公衆衛生、栄養状態や医療ニーズのは把握や対処など、急性期医療に必要な活動が多岐に行われています。

(2)JMAT(Japan Medical Association Team:日本医師会災害医療チーム)

日本医師会により組織される、災害医療チーム。DMATと同様、医師、看護師、事務員から構成されます。3日から1週間滞在し、災害の規模によっては複数チームで数ヶ月にわたり支援することもあります。

(3)DPAT(Disaster Psychiatric Assistance Team:災害派遣精神医療チーム)

精神科医、看護師、業務調整員のほか、児童精神科医、薬剤師、保健師などで構成されるチーム。被災地域の精神保健医療機能の低下や災害ストレスによる精神的問題に対応します。

🫘 豆知識 🫘 ① 他にもたくさんのチームがある

試験対策としては、上記のチームを覚えておけばとりあえずはOKだと思います。災害時には、他にも下記のようなチームが被災地で活動します。

・DWAT(災害派遣福祉チーム)

福祉支援を目的とした、社会福祉士、介護福祉士、保育士などの福祉専門職で構成されたチーム。高齢者、障がい者、子どもなどの避難所での福祉支援、健康二次被害の予防のサポートを行っています。

・DHEAT(災害時健康危機管理支援チーム)

厚生労働省によって組織される、災害医療チーム。構成員は医師、薬剤師、保健師で5名から1チームとなっています。主に、保険医療調整本部と、保健所での指揮、統合調整のサポートを行います。

・JRAT(日本災害リハビリテーション支援チーム)

リハビリテーション科医、理学療法士、作業療法士で構成されたチーム。筋力や認知機能を維持し、生活不活病、災害関連死の予防を行います。

・JDA-DAT(日本栄養士会災害支援チーム)

発災から72時間以内に活動を開始します。栄養士や管理栄養士で構成されており、災害発生時に栄養・食生活の支援を行うチームです。主には緊急栄養補給物資の支援や、避難所などで直接栄養補給の支援を行っています。

上記のようなチームが一体となり、被害者救済の活動を行っています。

🫘 豆知識 🫘 ② 災害支援ナースとDMATは違う?

DMATは災害急性期(発災から48時間以内)に派遣されます。その一方、災害支援ナースは発災から3日〜1ヶ月間を目処に、移動時間を含め3泊4日で派遣されます。長期的に派遣が行われており、災害支援ナースになるには、日本看護協会に加入し研修を受けることでなることができます。

家族支援・家族ケア

この項では、実臨床でも課題の多い家族支援について説明を行なっていきます。ここでは出題率は少ないかもしれませんが、模擬問題にも出ていますし急性期ケアでは非常に重要なポイントになります。

実臨床でも「必要性は感じているが、具体的な介入ができない」「何を行うことが支援できていると言えるのかわからない」などと言った家族支援への困難感を抱えている方も多くいると思いますし、私もその一人です。

これは、必要だと思ってケアを提供したが、それを『受けた側(家族等)がどう感じたのか』という、直接的なフィードバッグを受ける機会が無いor少ないのが現状で、介入にたいして評価をすることができません。

特に、緊急時や急性期においては家族と関わる時間が限られているため介入がしにくい、といった状況でもあります。これらが、介入への困難感を招く大きな原因なのではないでしょうか。

ここでは、そんな課題の多い家族支援・ケアについて総論的な部分が問題となると考えられるのでPICK UPしていこうと思います。

家族支援・家族ケア

家族支援の現状と課題

- 近年の家族形態の変化とは?

A:小規模化し、単独世代や夫婦のみの世帯が増加している。また、未婚率も上昇しており親と未婚の子のみの世帯も増加傾向にある。

家族を理解するために必要な『家族システム理論』

- 家族システム理論とは?

A:家族を1つのユニット(=組織=システム)と捉える考え方。

『患者も家族メンバーもそして医療者も、互いに環境システムの構成員であり、相互に影響を与え合っている』という視点で考える理論。ここでのポイントは、医療者もシステムの中に入るという視点です。

- 家族システムの特性とは?

A:家族システムの特性には5つあります。これらの特性を理解することで、どのような危機的状況が生じているのかを捉えることができ、より具体的なケアを提供することにつながります。

①全体性

『家族員の変化は、家族全体の変化となって現れる』

例えると、家族はそれぞれ互いに役割があり、普段の生活でもその役割(父は大黒柱、母は家事、子供は勉強・遊ぶ等)をそれぞれが遂行することで日常生活を送っています。しかし、もし父が倒れた場合、母が働きに出なければならなくなるでしょう。それにより、子供たちが母の家事を手伝うことにより遊びや勉強に費やす時間が減少します。こう言ったように、家族1人の変化により、家族全体が変化することを全体性と言います。

②非累積性

『全体の機能は家族成員の機能の総和以上のものとなる』

これは、家族の中に介護が必要な方ができたとき、一人一人が個別に介護に参加するよりも家族で話し合い協力して行なった方が、何倍も効率のよい介護体制を作ることができるということです。さらに、相互理解も深まりより家族の絆が深まります。

③恒常性

『家族システムは内外の変化に対応して安定状態を取り戻そうとする』

家族のメンバー一人が病気になったとき、それに引き続き、次々と家庭内で起こり得る問題が生じないよう家族メンバーが方法を模索しながら対応し、安定を取り戻そうとしてバランスを保つことができるようにすることを指します。

④循環的因果関係

『家族成員の行動は家庭内に次々と反応を呼び起こす』

これを例えると、父が会社で不適応状態となりアルコール中毒に陥るとします。それによって、妻は父の代わりに働く、もしくは家族の恒常性を保とうと何らかの手段がないかを試行錯誤します。しかし、それでも改善しない場合母も精神的に疲弊してしまい、子供はそのような母を見て心配で学校に行きたがらず不登校となる。というように、ひとつの原因が家族成員に影響し、また新たな原因を生み出す循環的な因果関係が成り立ってしまう状況となります。

⑤組織性

『家族には階層性と役割期待がある』

家族とは、年齢・世代が違う個人が集まり、それぞれが個人として一人の人間でありながら、家族という組織内ではそれぞれ、親は子を育てる役割、子は親から社会性を学ぶ役割を担っている。このように、それぞれが役割期待を持っていることで1つの組織として成り立っているという特性のこと。

急性期における家族支援のポイント

- ジェノグラムを書くことは効果的か?

A:効果的である。限られた時間の中で、簡易的に家族の情報を得ることが可能となる。また、同時に家族ないの関係性や家族の困りごとを把握することにもつながる。原則として、3世代までを描くが必要があれば拡大して描く。

参考文献

1)

2)なるほど!ジョブメドレー https://job-medley.com/tips/detail/29914/